2025.07.05

前回の投稿で、Dockerの導入について書いたがローカル内でVMware仮想マシン上でテスト稼働を保持継続するつもりなので仮想化技術の利用としては「VMware Workstation」もまた重要なのである。

「VMware Workstation」のような仮想化に類するものは「Hyper-V」「VirtualBox」などもあるなかで特に使用しているのは個人的に「Pro」が無償化されたことにより管理画面とユーザーインターフェースの使い易さ(特にデスクトップ用途)からによるところが大きい。仮想マシンのパフォーマンスは個人利用の範疇において概ね差はないという認識。(当時の実機よりも高速なので充分ともいえる。不調箇所の発生があるとしたら各々で違いがあるとは思われる。)

※ 巷では「VirtualBox」の記事が多いような感はある。思うに多くの仮想ディスク形式に対応している点が変換作業が要らなくて良いのではと思う。

※「ペコネット」のUbuntuによるローカルテストサーバーの構築ページにおいては「Hyper-V」を使用しています。

VMwareは、基本的には「Linuxディストリビューション」仮想環境の構築に利用しているのだけど「古いWindows」の保守にも利用している。

ただし…

例えば「VMware Workstation」と「Windows XP」の組み合わせでそのままVMwareバージョン互換性やVMware toolsを漠然とアップデートしてしまうと古いWindowsはサポートされていなかったりするわけで、ドライバ的な問題で奔走することになるわけで、そのあたりの兼ね合いは探らされる。

グラフィックスアクセラレーションの「有効」と「無効」による挙動の違いも無視できない・・

グラフィックスアクセラレーション:無効

VMwareバージョン互換性:6.0

VMware Toolsのバージョン:10.0.12

※音声にやや不調あり(終了音など)「QickTime6.0」のインストールで解消される。(謎)

※また音声の不調はグラフィックスアクセラレーションを有効にすることでも解消されたがその場合、操作系や画面表示に不具合が生じる(64ビット版も同様)どちらを取るかとなれば操作系となった。

当時においては非常にマイナーなエディションだったが今となってはメジャーなアプリが動きメモリもたくさん使えて超軽量。触れる機会の多いオールドシステムに成長したが…(笑)

グラフィックスアクセラレーション:無効

VMwareバージョン互換性:6.5-7x (6.0は起動不可)~ 15.0

VMware Toolsのバージョン:10.0.12

※音声にやや不調あり(終了音など)VMwareバージョン互換性を15.0に上げるとマウスなどの操作性が向上するが32ビット版ではみられない一部の動画(ファイル形式による)の再生不調を確認。(謎)

最終的なOS自体の肥大化が半端ない。何といっても単にOSをインストールしてフルアップデートを完了するとサイズの軽量化に努めてもその容量は25GBに達する。

グラフィックスアクセラレーション:有効可

VMwareバージョン互換性:15.0

VMware Toolsのバージョン:10.0.12

※グラフィックスアクセラレーションを有効で「Windows Aero」も問題なく使えるがVMwareバージョン互換性とVMware Toolsのバージョンをこれよりあげると上記のXPのように不調箇所が発生する可能性大。

VMware Toolsのバージョン:10.0.12は共通している。

ちょっとページを開くのに時間がかかるかもしれません

ダウンロードページ

※古い「VMware Tools」には既知の脆弱性もあります。

「VMware Workstation」のような仮想化に類するものは「Hyper-V」「VirtualBox」などもあるなかで特に使用しているのは個人的に「Pro」が無償化されたことにより管理画面とユーザーインターフェースの使い易さ(特にデスクトップ用途)からによるところが大きい。仮想マシンのパフォーマンスは個人利用の範疇において概ね差はないという認識。(当時の実機よりも高速なので充分ともいえる。不調箇所の発生があるとしたら各々で違いがあるとは思われる。)

※ 巷では「VirtualBox」の記事が多いような感はある。思うに多くの仮想ディスク形式に対応している点が変換作業が要らなくて良いのではと思う。

※「ペコネット」のUbuntuによるローカルテストサーバーの構築ページにおいては「Hyper-V」を使用しています。

VMwareは、基本的には「Linuxディストリビューション」仮想環境の構築に利用しているのだけど「古いWindows」の保守にも利用している。

ただし…

例えば「VMware Workstation」と「Windows XP」の組み合わせでそのままVMwareバージョン互換性やVMware toolsを漠然とアップデートしてしまうと古いWindowsはサポートされていなかったりするわけで、ドライバ的な問題で奔走することになるわけで、そのあたりの兼ね合いは探らされる。

グラフィックスアクセラレーションの「有効」と「無効」による挙動の違いも無視できない・・

そんな状況でもあるので「VMware WorkStation」上での「Windows XP」と「Windows 7」の暫定的な利用記録を記述しておくことにしました。

「Windows XP」32ビット

グラフィックスアクセラレーション:無効

VMwareバージョン互換性:6.0

VMware Toolsのバージョン:10.0.12

※音声にやや不調あり(終了音など)「QickTime6.0」のインストールで解消される。(謎)

※また音声の不調はグラフィックスアクセラレーションを有効にすることでも解消されたがその場合、操作系や画面表示に不具合が生じる(64ビット版も同様)どちらを取るかとなれば操作系となった。

「Windows XP」64ビット

当時においては非常にマイナーなエディションだったが今となってはメジャーなアプリが動きメモリもたくさん使えて超軽量。触れる機会の多いオールドシステムに成長したが…(笑)

グラフィックスアクセラレーション:無効

VMwareバージョン互換性:6.5-7x (6.0は起動不可)~ 15.0

VMware Toolsのバージョン:10.0.12

※音声にやや不調あり(終了音など)VMwareバージョン互換性を15.0に上げるとマウスなどの操作性が向上するが32ビット版ではみられない一部の動画(ファイル形式による)の再生不調を確認。(謎)

「Windows 7」64ビット

最終的なOS自体の肥大化が半端ない。何といっても単にOSをインストールしてフルアップデートを完了するとサイズの軽量化に努めてもその容量は25GBに達する。

グラフィックスアクセラレーション:有効可

VMwareバージョン互換性:15.0

VMware Toolsのバージョン:10.0.12

※グラフィックスアクセラレーションを有効で「Windows Aero」も問題なく使えるがVMwareバージョン互換性とVMware Toolsのバージョンをこれよりあげると上記のXPのように不調箇所が発生する可能性大。

VMware Toolsのバージョン:10.0.12は共通している。

VMware tools 古いバージョンのダウンロード

ちょっとページを開くのに時間がかかるかもしれません

ダウンロードページ

※古い「VMware Tools」には既知の脆弱性もあります。

2025.06.17

今さらの感である。

しかし兎にも角にもVMwareで作成した仮想マシン上にセッティングする。雑メモで断片的な作業過程をメモしたりしつつ動かしてみる。

結論は、動作も軽快で検証において手軽で便利だった。検証と言ったのはDockerコンテナによるサイトをそのまま本番環境として使うにはいわゆるレガシーな一般的なレンタルサーバーでは無理なわけでVPSやクラウドのVMサービスのようなものが必要になるので現段階では検証に留まるのだった。

Dockerコンテナにより「WordPress」「Nextcloud」「Ghost」「FreshRSS」を設置。Node.jsでつくられている「Ghost」などはもうDockerとか関係なくレンサバに導入できる代物ではない。そのようなものも手軽に試せるのもDockerのメリットなのだろう。

Dockerからいったん離れるが、この今回の検証により「FreshRSS」(サーバー上で動くフィード収集ツール)をレンタルサーバーに設置してみようかとなった。その特徴は…

などなど…

これは自由帳ミニウィキに存在する「ニュース」というページを大きく発展させる機能であり…となればペコネットアーカイブズを構成する要素として取り入れてみるかとなり、GitHubからダウンロードしたソース(構成ファイル群)で「フィードセンター」と銘打ち設置されたのである。

今回、Docker導入の1番の成果だったかも

2025.05.17

まず誰も知らないのだが

自由帳ミニウィキのはじっこの方でしょうもないメモを、ときたま書き綴っていたのだけど、そこから転じて「雑メモ」というサイト(コーナー)が爆誕した(と言える。)

「お一人様Twitter」なのか

というのも、そのようなことの受け皿にはもっとちょうどよく、打ってつけですごく手軽に「ひとりTwitter」のようなものが始められるプラットフォームが見つかったからなのである。もしかしたらある界隈では有名なのかも知れない。率直に申し上げれば知らなかったのだが…「てがろぐ」と言うらしい

「ウェブで発信の試みとテキスト」と親和性が高いと思った。

まず設置に30分かからない。1MBに満たないZIPファイルをダウンロードして展開して特にCGIファイルをいじることもなく…サーバーにアップロードしてパーミッションをセットしたらもう動いてる。即スタート。鯖に上げたら2分で公開みたいな

何もいじってないから仮にローカルにテストサイトを設置しても本番サーバーのものと完全一致で同期。データベースバックエンドなどないから移設もシンプル楽ちん

作者様、ありがとうございます。

だとすれば・・ひとまず、とりあえずでも…

試してみればいいじゃんと緩いつぶやき場所を気軽に始めます。

2025.05.16

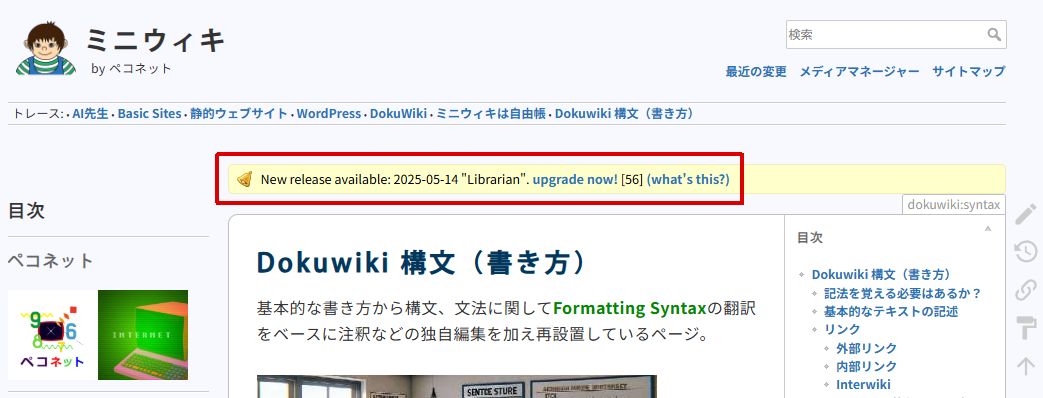

先日「DokuWikiについて語る。」の投稿のなかで書いたが…

少し抜粋してみよう

DokuWiki自体の開発状況は気になるところではある。

WikipediaでDokuwikiのページを見てみると

最新版が

2023-04-04 “Jack Jackrum” / 2023年4月4日 (2年前)

とされているではないか…

先月は4月29日の記事なのである。

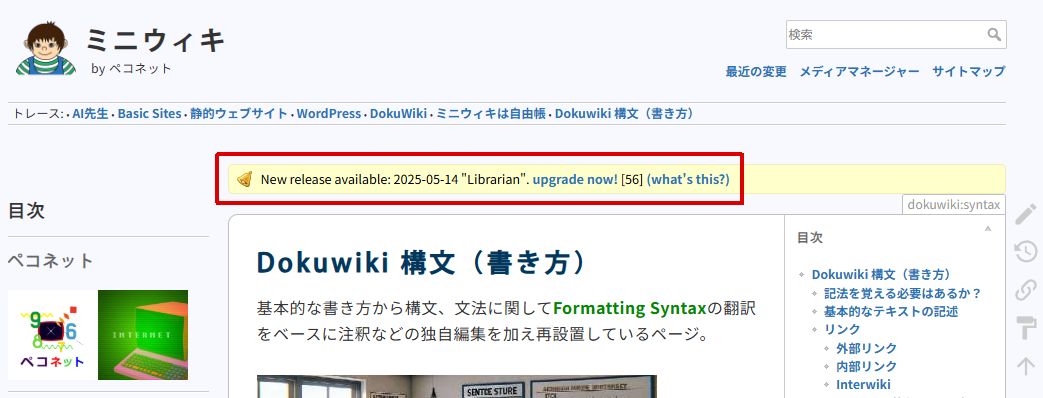

アップグレードのお知らせが…そして早速アップグレードを完了する。

※必ずドキュメントルートのフルバックアップをして下さい。

これでDokuWikiの最新バージョンは

2025-05-14"Librarian" / 2025年5月某日

調べてみると「図書館員」他にプログラムやデータの収集、編集、保守などを行うプログラムや磁気テープ、磁気ディスクなどデータの記録に用いられる入出力媒体を管理する人などをさすらしい

この後、修正なのか短い間隔で「a」とか「b」とか付いたバージョンのアップデートを何回か重ねるのが、よくある流れ

アップグレードの手順はペコログの方にも書いておこう

少し抜粋してみよう

DokuWiki自体の開発状況は気になるところではある。

WikipediaでDokuwikiのページを見てみると

最新版が

2023-04-04 “Jack Jackrum” / 2023年4月4日 (2年前)

とされているではないか…

先月は4月29日の記事なのである。

今、ログインしてDokuWiki(ミニウィキ)のページを見ていると…

アップグレードのお知らせが…そして早速アップグレードを完了する。

※必ずドキュメントルートのフルバックアップをして下さい。

これでDokuWikiの最新バージョンは

2025-05-14"Librarian" / 2025年5月某日

Librarianとは

調べてみると「図書館員」他にプログラムやデータの収集、編集、保守などを行うプログラムや磁気テープ、磁気ディスクなどデータの記録に用いられる入出力媒体を管理する人などをさすらしい

話を戻すが‥

この後、修正なのか短い間隔で「a」とか「b」とか付いたバージョンのアップデートを何回か重ねるのが、よくある流れ

アップグレードの手順はペコログの方にも書いておこう

2025.05.14

2025.05.11

いや待て、日曜日の朝。なんとなく「ミニウィキ」と検索する。なかなかいい感じの表示になっているではないか…

いやこの泡沫サイト。ちょい強化週間だったのでこんな瞬間に遭遇したのだろう。マジですぐ崩れそうだ、盤石でなさがすごい。ここは記念撮影のようなものを…

ミニウィキじゃなくて、このブログのAboutページなんだけどね(笑)ドメインのルートとサブで同一視というかある意味一体化か?…自分もそういう感覚だから間違ってないというか正解です。

「ミニウィキ」は断片的な要素を脈絡なく入力してるところがあるのでペコネット内の最脱力サイトになり始めていて(当初より想定外の構成になってきた…)

第三者が見ても「?」が多いところでもあるんだけど(笑)

いやこの泡沫サイト。ちょい強化週間だったのでこんな瞬間に遭遇したのだろう。マジですぐ崩れそうだ、盤石でなさがすごい。ここは記念撮影のようなものを…

というかこの検索結果の「About」は

ミニウィキじゃなくて、このブログのAboutページなんだけどね(笑)ドメインのルートとサブで同一視というかある意味一体化か?…自分もそういう感覚だから間違ってないというか正解です。

「ミニウィキ」は断片的な要素を脈絡なく入力してるところがあるのでペコネット内の最脱力サイトになり始めていて(当初より想定外の構成になってきた…)

第三者が見ても「?」が多いところでもあるんだけど(笑)

2025.04.29

今日は祝日のせいか珍しく2本目を書いて語る。ポストなのでそういうこともある。

それはそうと発信が届くよう、全体的な内容を少し考え始めているつもりだが、今だ成り行きまかせも多くトホホ…なペコネット関連サイトなのである。…その中でも際立って成り行きまかせと思うのがプラットフォームにウィキソフトウェアのDokuwikiを用いた「ミニウィキ」である。

この発信は格安サーバーでその契約更新も時間(3年間)を残しているし自分自身の作業のサポートにも使用されているので、アクセスがあろうがなかろうが終了することはないんじゃないかな?…が、

というのもDokuWikiが最後にアップデートされたのは2024年の2月、それから1年以上の月日が流れた…リリース間のスパンは徐々に長くなってきてはいる。

最新版が

2023-04-04 “Jack Jackrum” / 2023年4月4日 (2年前)

とされているではないか…

ちょっと待て

2024-02-06b “Kaos” / 2024年2月某日 (去年)

というのがあってだな「ミニウィキ」もそれで稼働しているんだが

そんな状況の日本においての一般的な知名度というか浸透度はいかなるものなのだろうか・・使い勝手も良いと思うけど…しかし何故か…あれこれ思えばこれか…

このDokuWikiには普通というか一般的なCMSやWebサイトビルダー、はたまた国産のウィキにはある「新規ページ」を作るという項目もボタンもない。ブログを書くにしても「新規作成」のボタンを押しますが、DokuWikiにはそれが無い。最初の一般的な切り口が無いのは決定的にとまどう部分か?

今、DokuWikiの最初のページ名、アドレスも「ホーム」ではなく「スタート」であった意味が分かる気がする。(とはいえミニウィキではそこは修正してカタチとしては「ホーム」としています)

何かを書いて今は無いリンク先を記述する。それが新しいページになっていくわけだから、なので基本的に「ミニウィキ」はよりいつも以上に成り行きまかせに寄って行くのだとも思う。私の場合、ウィキのページを読むとき成り行きまかせになりがちだけど書くときもそうだった。

なんとなく覗くようにGitHubを見ると、英語で分らなかったがなんらかの活動が伺えた。一般的に日本ではあまり知られていないと言っていいのでしょう。海外のコト、モノでその情報は十分には届かないところであります。

それはそうと発信が届くよう、全体的な内容を少し考え始めているつもりだが、今だ成り行きまかせも多くトホホ…なペコネット関連サイトなのである。…その中でも際立って成り行きまかせと思うのがプラットフォームにウィキソフトウェアのDokuwikiを用いた「ミニウィキ」である。

この発信は格安サーバーでその契約更新も時間(3年間)を残しているし自分自身の作業のサポートにも使用されているので、アクセスがあろうがなかろうが終了することはないんじゃないかな?…が、

DokuWiki自体の開発状況は気になるところではある。

というのもDokuWikiが最後にアップデートされたのは2024年の2月、それから1年以上の月日が流れた…リリース間のスパンは徐々に長くなってきてはいる。

WikipediaでDokuwikiのページを見てみると

最新版が

2023-04-04 “Jack Jackrum” / 2023年4月4日 (2年前)

とされているではないか…

ちょっと待て

2024-02-06b “Kaos” / 2024年2月某日 (去年)

というのがあってだな「ミニウィキ」もそれで稼働しているんだが

そんな状況の日本においての一般的な知名度というか浸透度はいかなるものなのだろうか・・使い勝手も良いと思うけど…しかし何故か…あれこれ思えばこれか…

新規ページ作成のボタンが無い。

このDokuWikiには普通というか一般的なCMSやWebサイトビルダー、はたまた国産のウィキにはある「新規ページ」を作るという項目もボタンもない。ブログを書くにしても「新規作成」のボタンを押しますが、DokuWikiにはそれが無い。最初の一般的な切り口が無いのは決定的にとまどう部分か?

今、DokuWikiの最初のページ名、アドレスも「ホーム」ではなく「スタート」であった意味が分かる気がする。(とはいえミニウィキではそこは修正してカタチとしては「ホーム」としています)

何かを書いて今は無いリンク先を記述する。それが新しいページになっていくわけだから、なので基本的に「ミニウィキ」はよりいつも以上に成り行きまかせに寄って行くのだとも思う。私の場合、ウィキのページを読むとき成り行きまかせになりがちだけど書くときもそうだった。

なんとなく覗くようにGitHubを見ると、英語で分らなかったがなんらかの活動が伺えた。一般的に日本ではあまり知られていないと言っていいのでしょう。海外のコト、モノでその情報は十分には届かないところであります。

2025.04.29

イメージ的になるが、バックグラウンドページを設置した。ちょっと何を言っているのか分からない感じだが、非常にざっくりとした時代的背景?を確認するというかぼんやりとした背景を眺めるようなちょっとしたコーナーなのである。

タイトルには「クロノロジー」と入力した。

簡素な年表なんですよ。そこから拡がるさまざまな背景みたいな

それは分かっていたが、なのでもう一度言って簡素だがひとまずいったんここまでにして置かざる得ないのでは…それでもそれなりに手はかかった。かかったのは簡素な内容ではないが…すぐさま対応(入力)できる状況の設置にだが…そういう訳でそのまま置いておきたい。ペコネットアーカイブズのサブディレクトリに安置である。

やっぱり世俗的というか、大衆文化的な歴史の流れに興味があるのだろうか…こういうものを置いておこうというのは、あるのはうっすらとした背景なのである。

タイトルには「クロノロジー」と入力した。

簡素な年表なんですよ。そこから拡がるさまざまな背景みたいな

拡げる余力がないのだが…

それは分かっていたが、なのでもう一度言って簡素だがひとまずいったんここまでにして置かざる得ないのでは…それでもそれなりに手はかかった。かかったのは簡素な内容ではないが…すぐさま対応(入力)できる状況の設置にだが…そういう訳でそのまま置いておきたい。ペコネットアーカイブズのサブディレクトリに安置である。

やっぱり世俗的というか、大衆文化的な歴史の流れに興味があるのだろうか…こういうものを置いておこうというのは、あるのはうっすらとした背景なのである。

2025.04.24

前回のライブドアブログからWordPressへに続きペコネット付属ブログ「ペコログ」も新さくらのブログからWordPressへの移設が決定。そしてその作業が完了。

2011年(14年前)にリリースされたWordPress公式標準テーマ「TwentyEleven」なのである。おそらくスマホ時代(レスポンシブ)に対応した最も古い公式テーマではないだろうか?新さくらのブログの今日的なデザインから言えば古典的デザインに…なのでグレードダウンしたかのような印象もある。が違うと言いたいところもある。…実際、機能的には大きくパワーアップだ…それとレガシーを基調とするペコネットにちょうどいいデザインとも思ったり。

しかし「TwentyEleven」は今でもメンテナンス、アップデートされている。現代的なテーマのような豊富なカスタマイズ機能は備えていないが最新のWordPress上(6.8)で動いている。

これは新さくらのブログにエクスポートする機能がないので、今回の場合はそれしかないのだが20記事ほどなので今のうちの決定でもある。継続するなら移設するしかないという決定。

※ もともとこのブログの始まりは…気軽な偶然

ペコネットのサブドメインでホスト名を「blog」としている。この慣用的に使用されるホスト名はそのまま引き継ぐ。すべての個別記事のアドレスに関しては新さくらのブログの方式を受け入れ今後も引き継ぎパーマリンクにカスタマイズ設定した。(ドメイン/articles/記事名(番号)/)なのでリダイレクト処理は無し。

それはそうと、各ブログサービス利用の終了は(個人的結局にすぎないが)現況の柔軟性や拡張性を鑑みるとその機能をWordPressに固めることになった。ただし…何というかここまでの文章とは違う感覚で同じく素晴らしきライティング環境を目指すこのプラットフォーム…この「ポスト by ペコネット」は例外となる。

ペコログで使用するWordPressテーマは・・

2011年(14年前)にリリースされたWordPress公式標準テーマ「TwentyEleven」なのである。おそらくスマホ時代(レスポンシブ)に対応した最も古い公式テーマではないだろうか?新さくらのブログの今日的なデザインから言えば古典的デザインに…なのでグレードダウンしたかのような印象もある。が違うと言いたいところもある。…実際、機能的には大きくパワーアップだ…それとレガシーを基調とするペコネットにちょうどいいデザインとも思ったり。

しかし「TwentyEleven」は今でもメンテナンス、アップデートされている。現代的なテーマのような豊富なカスタマイズ機能は備えていないが最新のWordPress上(6.8)で動いている。

移設する。前回同様に再入力する。

これは新さくらのブログにエクスポートする機能がないので、今回の場合はそれしかないのだが20記事ほどなので今のうちの決定でもある。継続するなら移設するしかないという決定。

※ もともとこのブログの始まりは…気軽な偶然

ドメインは継続「blog.peconet.org」

ペコネットのサブドメインでホスト名を「blog」としている。この慣用的に使用されるホスト名はそのまま引き継ぐ。すべての個別記事のアドレスに関しては新さくらのブログの方式を受け入れ今後も引き継ぎパーマリンクにカスタマイズ設定した。(ドメイン/articles/記事名(番号)/)なのでリダイレクト処理は無し。

「ポスト by ペコネット」もブログだが・・

それはそうと、各ブログサービス利用の終了は(個人的結局にすぎないが)現況の柔軟性や拡張性を鑑みるとその機能をWordPressに固めることになった。ただし…何というかここまでの文章とは違う感覚で同じく素晴らしきライティング環境を目指すこのプラットフォーム…この「ポスト by ペコネット」は例外となる。

2025.04.20

作業の面倒くささを考えると腰が重かった事柄。過去ログにおいても度々触れているライブドアブログ上で更新していたアダルトブログ「美脚美女アーカイブ、明里つむぎ」をWordPressへ移設することを決定した。「美脚美女ブログ、明里つむぎ」と微妙にタイトルを変える。インポートツールを使用した移設は以前に行ったことがある。が、その際に今回の場合は手作業による調整作業も多分に必要である。

なぜなら…

記事数が約160か…それなりにはある。しかし今回この際、手作業で再入力するという力技もあり得るという量でもあると思う。

なぜなら…

新プラットフォーム(新体制)となるならば、これを機に作品の配信日とブログの公開日も同じだったし(なので改めて合わせて再入力して)Uploadsディレクトリに格納される画像の状況を容易に整然と把握できるようにしておきたい。

↑これに関して…

WordPressのメディア設定ではデフォルトで有効になっていると思われるが「アップロードしたファイルを年月ベースのフォルダーに整理」にチェックが入っていることは確認しておきたい)もうひとつ再入力している過去記事に画像をアップロードする前に公開日を確定させておくことが肝要だ…しなければアップロードした画像(ファイル)は現在の年月フォルダへと…(しかし後述するメディアライブラリ上での仮想フォルダ分けによりそのようなイレギュラーの修正も容易にする。)

量のある画像がアップロードされてゆく。付け足すとメディアライブラリ上では便利なプラグインをインストールしてフォルダ分け(年月ベースでフォルダ分けされた実体とは別に仮想的に作品や用途ごとに画像をフォルダ分けして削除や追加の作業を行う)これにより記事内容変更などにも容易に対応できるように

手はかかったが作業を終える。特にスマホでの閲覧性は劇的に向上した。固定ページが使えるのが嬉しい。終えてみるとやってよかったと思える。

ライブドアブログでは独自ドメインを使用していたが、これも諸事情により変更した。リダイレクト処理を行い、Google Serchに移行の手続きだけは行う。

仕上げに「All-in-One WP Migration」プラグインでサイトをデータベースやメディア、丸ごとエクスポートしてバックアップした。700MBを超えたがフリー版でローカルテストサーバーに設置したWordPressサイトへインポート出来た。テスト用にローカルで同じものが動いているというあんばいに。ローカルはローカルでテーマを変更してみたりなどいろいろ試して、いや試せるカタチにしておくという処置

こんなところか

しかしテクニカルな話にはならない

なぜなら…

記事数が約160か…それなりにはある。しかし今回この際、手作業で再入力するという力技もあり得るという量でもあると思う。

なぜなら…

新プラットフォーム(新体制)となるならば、これを機に作品の配信日とブログの公開日も同じだったし(なので改めて合わせて再入力して)Uploadsディレクトリに格納される画像の状況を容易に整然と把握できるようにしておきたい。

↑これに関して…

WordPressのメディア設定ではデフォルトで有効になっていると思われるが「アップロードしたファイルを年月ベースのフォルダーに整理」にチェックが入っていることは確認しておきたい)もうひとつ再入力している過去記事に画像をアップロードする前に公開日を確定させておくことが肝要だ…しなければアップロードした画像(ファイル)は現在の年月フォルダへと…(しかし後述するメディアライブラリ上での仮想フォルダ分けによりそのようなイレギュラーの修正も容易にする。)

そしてパスワード保護で非公開にされた本番サイトで粛々と作業を進める。

量のある画像がアップロードされてゆく。付け足すとメディアライブラリ上では便利なプラグインをインストールしてフォルダ分け(年月ベースでフォルダ分けされた実体とは別に仮想的に作品や用途ごとに画像をフォルダ分けして削除や追加の作業を行う)これにより記事内容変更などにも容易に対応できるように

手はかかったが作業を終える。特にスマホでの閲覧性は劇的に向上した。固定ページが使えるのが嬉しい。終えてみるとやってよかったと思える。

最終的な行程へ

ライブドアブログでは独自ドメインを使用していたが、これも諸事情により変更した。リダイレクト処理を行い、Google Serchに移行の手続きだけは行う。

仕上げに「All-in-One WP Migration」プラグインでサイトをデータベースやメディア、丸ごとエクスポートしてバックアップした。700MBを超えたがフリー版でローカルテストサーバーに設置したWordPressサイトへインポート出来た。テスト用にローカルで同じものが動いているというあんばいに。ローカルはローカルでテーマを変更してみたりなどいろいろ試して、いや試せるカタチにしておくという処置

こんなところか

2025.07.05 18:16

|

2025.07.05 18:16

|